Aus der Geschichte der Kirche

Text von Kurt Sidler aus der Festschrift „150 Jahre Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde Bad Ragaz-Pfäfers“ (2013)

Der Gedanke an einen Kirchenbau ist fast so alt wie die Gemeinde selbst. Dafür spricht schon ein im Gründungsjahr vorhandener, wenn auch noch so kleiner Kirchenbaufond. Dazu kamen die Bemühungen der Gemeinde bei der Regierung in St. Gallen und der von Bernhard Simon erhaltene Kirchenbauplatz. Sonst aber musste die Verwirklichung der so nahe liegenden Idee zurücktreten hinter die notwendigen Aufgaben des inneren Ausbaus der kleinen Gemeinde. Es genügte auch lange Zeit die im Jahre 1856 im Hof Ragaz eingerichtete Hauskapelle den damaligen Bedürfnissen. Als dies nicht mehr der Fall war, richtete Bernhard Simon an Stelle der kleinen Kapelle einen grösseren Betsaal ein, der jedoch bald den Bau eines, den Verhältnissen der aufblühenden Gemeinde und der Bedeutung des Kurortes angemessenen, würdigen Gotteshauses als notwendig erscheinen liess.

Planung

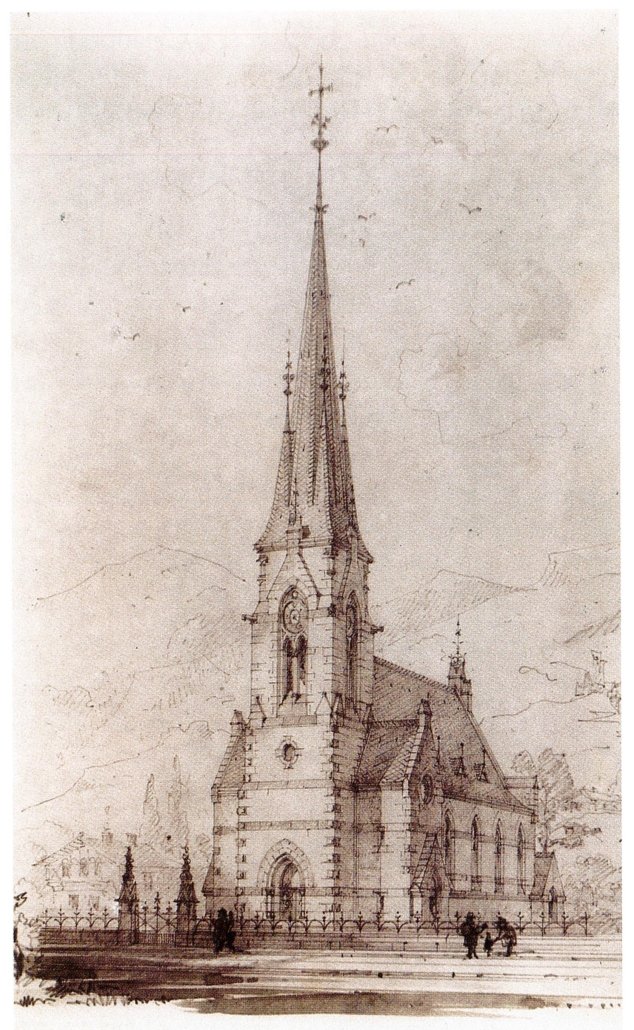

Am 27. Januar 1887, als der Baufond schon auf über Fr. 60‘000.– gestiegen war, beschloss die Gemeinde zur Erlangung von Plänen eine Konkurrenz auszuschreiben. Von 28 eingereichten Entwürfen wurde der überragende Plan von Architekt Vollmer aus Berlin mit dem ersten Preis von Fr. 1‘200.– gekrönt. Die Ausführung der Detailpläne wurde ihm übertragen mit der festen Überzeugung, den Bau für Fr. 80‘000.– bis Fr. 90‘000.– ausführen zu können. Die Kostenberechnungen ergaben aber eine enorme Überschreitung des Voranschlages. Mehrmalige Reduktionen waren notwendig, um das Ziel von Fr. 100‘000.– mit Ausstattung und Glocken nicht zu überschreiten. Am 24. März wurde der dritte Entwurf Vollmer‘s genehmigt.

Der Sommer 1889 war für die evangelisch-reformierte Gemeinde von freudiger Bedeutsamkeit. ln ihm sollte ein Werk begonnen werden, an dessen Ausführung manche nicht mehr recht glauben wollten, weil es eine unsäglich mühselige Vorgeschichte hatte. Am 12. April 1889 hielt die Baukommission, bestehend aus den durch die Kirchenvorsteherschaft gewählten Herren Kantonsrat Fridolin Simon, Hauptmann Andrea Pozzi und Pfarrer Emil Brändli, ihre Sitzung ab und genehmigte den Vertrag über die Bauleitung. Architekt Ferdinand Wachter aus St. Gallen, der Erbauer der dortigen St. Leonhardskirche, wurde zum Bauleiter ernannt. Am 7. Juni wurden Erd-, Mauer- und Steinhauerarbeiten an Herrn Ferdinand Bürer Rüst, Baumeister aus Ragaz vergeben, bald darauf auch die Zimmerarbeiten. Als Material wurde für Sockel und Cyklopenmauerwerk der dunkle Ragazer Stein, für die Architekturteile der gelbe Kalkstein von Metz gewählt.

Spatenstich

Der Spatenstich geschah am 11. Juni. Fridolin Simon verlas die auf Pergament ausgeführte Urkunde, welche also lautete: «Im Namen Gottes! Am Samstag den 17. August des Jahres 1889 wurde diese Urkunde in den Grundstein der neuen evangelischen Kirche zu Ragaz versenkt und feierlich verschlossen. Einem kommenden Geschlechte soll sie mit den übrigen Dokumenten, welche mit ihr die dunkle Behausung im Grundstein teilen, Kunde geben von der Entstehung dieses Baues, sowie von dem, was unsere gegenwärtige (dannzumal längst vergangene) Zeit geistig und religiös bewegte». Der feierlich gesetzte Grundstein befindet sich an der westlichen Ecke des Turmsockels.

Planskizze von Johannes Vollmer

Kirchenbau

Der Turm ist auf einer durchgehenden Platte aus Beton von 80 cm Höhe fundiert. ln seinem unteren Teil 6.50 m breit, verjüngt er sich in einer Höhe von 21.15 m bei Anfang des Helmes auf 5.00 m. Die Helmhöhe beträgt 21.60 m, die ganze Höhe des Turmes von Fuss bis zur Spitze des Kreuzes 49.20 m. Statt der im Plane angenommenen inneren Lichtweite der Kirche von 20.00 m Länge und 11.00 m Breite, wurde die innere Länge auf 21.60 m angelegt bei gleicher inneren Breite. Die Mauern am Schiff wurden durchgehend 70 cm ausgeführt, die des Turmes 140 cm. Die äussere Länge der Kirche beträgt 32.00 m, die äussere Breite 12.40 m. Die äussere Höhe vom erhöhten Terrain bis zum Dach beträgt 7.15 m, die Dachhöhe 9.00 m, also die ganze Höhe von Fuss bis zum First der Kirche 16.15 m. Die innere Höhe vom Fussboden bis zur Decke 11.35 m.

Statt des veranschlagten Rohmauerwerks für den Sockel entschied man sich für die Anwendung von regelmässig behauenen Bossenquadern von Ragazer Stein in zwei durchgehenden Schichten. Nachdem schon am 20. Juni auch die Zimmerarbeiten an Herrn Bürer vergeben worden waren, konnte am 23. Oktober mit Aufrichten des Dachstuhls durch Herrn Zimmermeister Beglinger aus Walenstatt begonnen und dessen Vollendung am 26. Oktober durch das Richtfest der Arbeiter gefeiert werden. Das aufrichten des Turmkreuzes erfolgte am 6. September 1890. Eine erste Deckung des Daches mit einem Schindelunterzug wurde durch Herrn Dachdecker Gabathuler aus Trübbach vorgenommen. Am 25. Oktober wurden Dachrinnen, Abfallrohre, Blechanschlüsse, Grat- und Firstbleche an Herrn Triet in Ragaz vergeben. Rinnenhaken, die Schneerechen und Dachhaken an Herrn Lori in Ragaz. Die Schmiedearbeit und Beschläge der Türen, sowie die Eisenarbeiten an der Turmspitze wurden am 1. November an Herrn Schlossermeiser Tobler aus St. Gallen übergeben. Die eisernen Jalousien am Glockenhaus an die Lieferanten von Glockenstuhl und Geläute Ruetschi + Cie. übertragen.

Im Januar 1890 wurde über die Art und Weise der Dachdeckung endgültig Beschluss gefasst. Sie sollte mit rotem Ardennenschiefer auf französische Art auf Lattung geschehen. Die Ausführung der Dachdeckung am Schiff der Kirche wurde Herrn Landsrath in Basel übertragen, die Deckung des Turmhelms in gleicher Manier, jedoch mit kleineren Schiefern, an Herrn Gyr aus St. Gallen. Die Ausführung der Kupferarbeiten am Turm wurde ihm ebenfalls übertragen. Anfang des Jahres entschied man sich für eine Kanal-Luft-Heizung und übertrug die Ausführung an Herrn J. Scherrer, Heizungstechniker in Neunkirch bei Schaffhausen.

Die Anfertigung von Abendmahltisch und Kanzelfuss in buntem Marmor ist durch die Herren Gonzenbach + Mayer, Marmorgeschäft aus St. Gallen geschaffen worden. Er ist in origineller in der Mitte eine halbkreisförmige Vorlage für Weise mit dem Taufstein verbunden. Die Platte das Taufbecken und ruht auf fünf kleinen Säulen wie die Basis, aus gelbem Solothurnstein, zeigt aus rotem Pyrenäen-Marmor.

Im Chor rechts steht die Kanzel aus Eichenholz, ein Muster edler Zeichnung und schöner Arbeit. Sie ruht auf einem ebenfalls aus gelbem und rotem Marmor zusammengesetzten Fuss. Für die Schreinerarbeiten ist nur ausgesucht schönes Holz für Decke, Türen, Täfer und Bestuhlung verwendet worden, das seine Natur ohne deckenden Anstrich unverhüllt zur Geltung bringt. Die Bänke, teils aus Eichen-, teils aus Tannenholz, sind nicht nur im Kirchenschiff aufgestellt, sondern ziehen sich auch den Längsseiten entlang und sind durch schön geschnitzte Brüstungen gegen den Gang abgegrenzt. Die giebelförmig aufsteigende Holzdecke mit sichtbarer Konstruktion erscheint lebendig und selbst durch die reiche Farbdekoration dringt der warme Naturton des Holzes hindurch.

Dekorationsmalerei

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts tendierte Vollmer bei den Innenräumen seiner Kirchenbauten zu einer verstärkten Dekorationsfreude. Hierbei zeigte es sich, dass ihm die Dekorationsmalerei ebenso wichtig war wie der äussere Bau.

Häufig ist in Vollmer‘s Kirchen die Nachahmung von Architektonischem, so des Steinverbandes anzutreffen, der mit Ornamentmalerei verbunden sein kann; dagegen ist das Vorkommen figürlicher Ausmalung selten. Dieser Steinverband erscheint über dem Sockeltäfer bis in Kämpferhöhe und ist bis zur Choröffnung herumgeführt. Auch werden die Bogenunterzüge, so beim Chorbogen mit Ornaments-Streifen belegt. Mit Bordüren einfarbig setzt Vollmer Wandzonen voneinander ab und zieht damit Fensterreihen in Höhe ihrer Kämpferlinie zusammen. Noch bevor Vollmer über die das Architektursystem begleitende Ornamentik zum Flächenschmuck hinüber wechselt, imitiert er im Chor über der Sockelzone Vorhangdraperien. Ornamentik als Flächenschmuck, Teppich- oder Tapetenmuster kommt ebenfalls hauptsächlich in Chören zum Tragen. Das Vorhallenmosaik zeigt einfache, in geometrische Umrisse gebrachte, das Christentum symbolisierende Kreuzdarstellungen. Im Chor schmückt Vollmer die Fussbodenfläche vor dem Altartisch und stellt ein miteinander verschlungenes Alpha und Omega innerhalb einer quadratischen Umrissform dar, Christus als Ersten und Letzten symbolisierend. Die Dekorationsmalerei ist im Streiflicht lückenlos zu erkennen. Eine originalgetreue Rekonstruktion ist bei der Renovation 2001 nicht bewilligt worden.